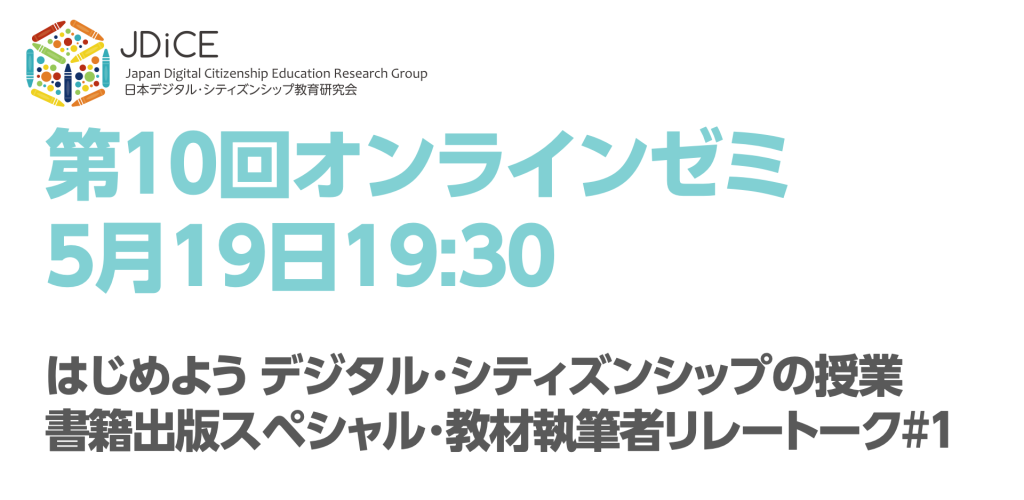

毎月1回、ゲストとDC研究会のメンバーが語り合う「DCオンラインゼミ」。今回は2023年5月に開催され、出版間近となっている日本標準からの書籍「はじめようデジタル・シティズンシップの授業」の教材執筆者に登壇いただくイベントの第一弾の模様をお届けします。

今後、動画のアーカイブを有償で配信することも検討しております。以下の概要を読んで興味が出てきたという方は、JDiCE事務局までご相談ください。

今後のDCオンラインゼミを受講されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

5月19日 Vol.1に登壇されたゲスト講師は以下の方々です。

斉藤剛先生,浅村芳枝先生,秋山貴俊先生,今田英樹先生,大崎貢先生,山崎智仁先生

【斉藤剛先生:「メディアリテラシーを育むCM教材」】

斉藤先生は小学校2・3年生を対象に、CMを通じてメディアリテラシーを育む授業を紹介しました。授業の狙いは、メディアの情報には制作者の意図が含まれていることを児童が理解すること。実践では柔軟剤やランドセルなどのCMを見せ、「本当」と「本当ではない」要素を児童自身に見つけさせ、話し合いを促します。子どもたちは最初の興奮から次第に冷静になり、花が浮く表現やランドセルから羽が生える表現が商品の特性を象徴していることに気づきます。最終的に児童たちは、メディアが伝えたい商品の良さを理解し、それを伝えるための工夫を考えるようになります。メディアリテラシー教育を通じて、情報を主体的かつ批判的に受け取る力が育つ実践例として提示されました。

【浅村芳枝先生「デジタル足跡とインターネット上の責任」】

浅村先生は、小学校高学年を対象にした「デジタルあしあと」の教材を紹介しました。子どもたちはSNSやオンラインゲーム、動画投稿を通じて自身のデジタルあしあとが永続的に残る可能性を知ります。特にInstagramやTikTokなど身近な例から、情報を公開する際の責任についてグループで話し合いました。この活動が、子どもたちは情報発信の責任を意識し、特に家族の写真の公開など、他者の許可を得る重要性や、発信した情報に伴う責任について深く考えるきっかけになったそうです。実際に授業を行った際、投稿を削除すれば「デジタルあしあと」は残らないと誤解していた子供がおり、その指導を通して、責任を伴う情報発信の大切さを理解してもらうことができたそうです。

【今田英樹先生「端末の適切な利用と社会参画への意識」】

秋山先生は、デジタル端末の使用に関するクラスでの対話を促す教材を提示しました。この教材の狙いは、子どもたちが「自分たちで社会を良くできる!」という意識を育むことです。生徒たちは、端末利用の利点と問題点を共有し、問題点に対する解決策をグループで探究します。ポイントは、教師が「何でも話せる空間」を作り、深い対話を通じて実行可能なルールを作り出すこと。授業を通じ、生徒はデジタル技術を積極的に使って社会に関与するデジタル・シティズンシップの意味するところを理解できたのではないかと思われます。

【今度珠美さん「人権とメディアリテラシー」】

今田先生は、中高生向けの人権に関わるニュースメディアリテラシー教材を紹介しました。教材では、刑務所から出所した人への偏見や差別についてのSNS投稿を題材としています。授業の目標は、メディア情報がどのような偏見や価値観を持って広がるかを生徒が理解し、情報発信の責任を自覚することでした。授業では、特定の視点が欠けている情報が差別を助長することを考察し「アップスタンダー(積極的行動者)」になるためのステップを生徒たち自身が考えるよう促しました。

【山崎智仁先生「特別支援教育における個人情報とコミュニケーション」】

山崎先生は特別支援学校におけるSNS上の情報管理の授業を紹介しました。生徒がインターネットだけでなく、日常でも個人情報を不用意に伝える傾向を問題視し、「何を話して良いのか」を考えさせる授業を実施しました。生徒はカードを使い、情報の公開範囲について理解を深めましたが、発達特性により、概念の理解に困難を感じる生徒もいました。結果的に、生徒の情報公開への態度に変化が現れましたが、過剰に情報を伏せるという反応もあり、今後の課題として、個別対応の重要性が浮き彫りになりました。

【大崎貢先生「中高生のデジタル足跡とアイデンティティの育成」】

大崎先生は、中高生向けに、「デジタルあしあと」がアイデンティティ形成に与える影響について授業実践を紹介しました。生徒たちはソーシャルメディアの利用経験をもとに、その利点と問題点を話し合います。ここではデジタル・シティズンシップではお馴染みの「責任のリング」を活用して、自分と他者への責任を整理し、理解を促しました。最終的には、自分の価値観を含め、情報発信における責任や社会的影響を考える力を育てる授業が実現しました。この授業の成功には、大崎先生と生徒たちの日常の「対話」が貢献したことも強調されました。