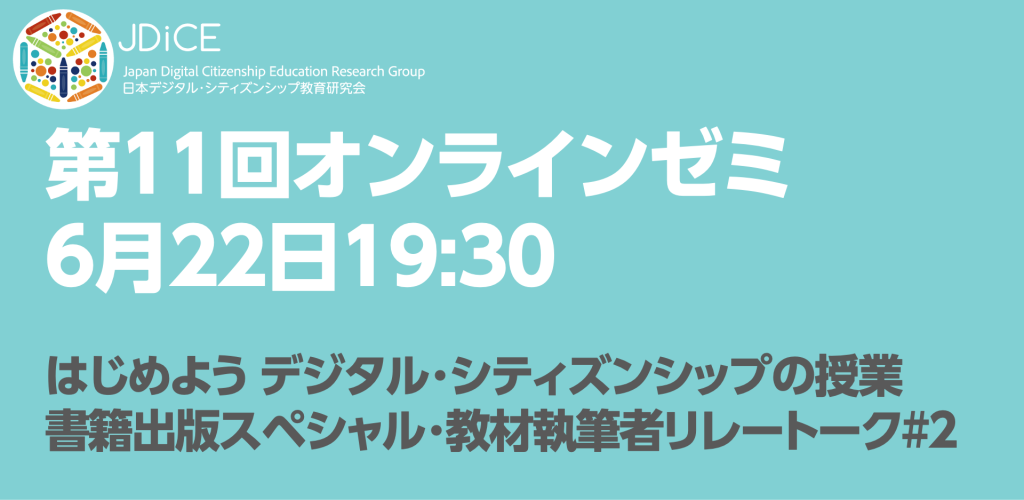

毎月1回、ゲストとDC研究会のメンバーが語り合う「DCオンラインゼミ」。今回は2023年6月に開催された、日本標準からの書籍「はじめようデジタル・シティズンシップの授業」の出版記念イベント第二弾として、前回に引き続き教材執筆者の皆様にご登壇いただきました。

今後、動画のアーカイブを有償で配信することも検討しております。以下の概要を読んで興味が出てきたという方は、JDiCE事務局までご相談ください。

今後のDCオンラインゼミを受講されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

6月22日 Vol.2に登壇されたゲスト講師は以下の方々です。

勝見慶子先生,有山裕美子先生,秋山貴俊先生,林一真,山﨑恭平先生,後藤匡敬先生,樋井一宏先生

勝見慶子先生:「メディアバランスrってなんだろう?!」

勝見先生は小学校低学年向けに、子どもたちが日常的に接しているメディアについて、自分たちの生活経験を通じて積極的に考える授業を展開しました。子どもたちは自分たちでメディアの良い点や困った点を話し合いながら、メディアとの適切な距離の取り方や健康的な使い方を具体的に考えていきました。子どもたちが主体的に意見を交わす様子が紹介され、特にメディアを使いすぎると起きる問題や、メディア利用を休むべきタイミングについて、自らの発言や経験を通して深く理解していく様子が示されました。また、「3つのおまじない」と呼ばれる簡単なルールを伝え、授業のまとめとして子どもたちに実践を促す工夫も行われました。さらに、保護者との連携も大切にしており、子どもだけでなく家庭も巻き込んで学ぶことが重要であると強調されました。

有山裕美子先生:「情報の確かさを見極めよう」

小学校中学年を対象としたメディアリテラシー教育について報告されました。有山先生は、インターネット上の情報の確かさを子どもたち自身が見極められるようにするため、具体的なニュース教材を使用しながら授業を実施しました。特に、情報が正しいかどうかを判断する際に、子どもたちがどういった基準を用いるべきかを、実際のニュース事例をもとに体験的に学ばせました。子どもたちはニュースの信憑性を判断する際に、情報源の確認や科学的根拠の有無などを考え、自分の意見をワークシートにまとめ、グループで共有しました。また、「大事かな?」「詐欺師かな?」といった分かりやすいチェック表を導入することで、情報を冷静に判断する能力を育てました。こうした具体的な手法により、子どもたちが主体的に情報の確かさを見極める力を身につけていく様子が詳しく報告されました。

秋山貴俊先生:「ネットいじめに立ち向かう」

秋山先生からは、ネットいじめ対策の授業を紹介されました。子どもたちがいじめを傍観する「バイスタンダー」ではなく、積極的に行動する「アップスタンダー」になることを促す教材を用いた授業では、リアルなケーススタディを通じて子どもたちが問題を深く考えることができるように配慮されており、具体的な行動指針を提示し、子どもたち自身が実践可能なアクションを設定する活動を行いました。また、保護者との連携を非常に重視しており、家庭でのSNS利用についても意識を高めるための保護者向け資料を配布し、保護者からの感想を積極的に取り入れていることも紹介されました。特にアップスタンダーという概念を子どもたちに定着させることで、積極的に行動することの重要性を強調されました。

林一真先生:「著作権は誰のもの?」

小学校中学年向けに著作権教育を行った実践を報告されました。授業では、著作物が「誰かの大切な作品」であることを子どもたちに理解させるため、自分が著作者だったらどのように作品を扱われたいかを考える活動を取り入れました。特に、著作権についての誤解を解くことを重視し、著作物は正しく扱えば前向きに活用できるものであることを強調されました。子どもたちは具体的に自分たちの作品を作成し、それを展示や紹介する際にどのように扱ってほしいかを考え、互いに意見を交換しました。また、家庭との連携を促すために、保護者にもコメントを求めたり、家庭での学びを深めるための資料を提供したりといった工夫も紹介されました。これにより、子どもたちが著作権を実生活の中で具体的に考えることができるよう工夫されています。

山﨑恭平先生:「45億人の目と足あと」

山崎先生からは、中学生を対象に個人情報保護とデジタル足跡に関する授業実践を紹介されました。授業では、生徒たちに実際の写真や投稿内容からどれほど簡単に個人情報が特定されるかを体験させることで、ネット上でのプライバシー保護の重要性を認識させました。具体的な事例として、自販機や旅行先での写真を使い、意図せず公開された情報が特定に繋がる危険性をリアルに学ばせました。生徒たちは自ら情報を調べる活動を通じて、普段何気なく投稿する情報にも注意が必要であることを実感しました。授業の最後には、具体的な安全策や対策を自ら考え、友達と意見交換を行う活動を通じて、自律的なデジタルシップ意識を育むことを狙いとしています。

後藤匡敬先生:「iPadを味方にしよう〜親子ICT教室の取り組み〜

は、特別支援学校中学部でのメディアバランス教育について報告されました。後藤先生は、生徒が自分たちにとってiPadを生活の味方として活用するための授業を展開しています。特別支援の生徒たちにとってタブレットやスマートフォンは日常的に重要なツールであり、これらを適切に使いこなすことが生活や学習を助ける大切な要素であると強調されました。具体的な授業内容として、メディアの視聴姿勢を自ら撮影・共有し合ったり、家庭でのiPad利用のルールをカードで確認したりするなど、子どもたち自身が主体的に学ぶ仕組みが取り入れられています。また、保護者を巻き込んだ「親子ICT教室」を実施し、家庭でのメディアの使い方について保護者とも共有し、実践的な座談会を通して意識を高めていく活動を紹介されました。後藤先生の実践では、生徒だけでなく保護者との連携が非常に重要であることが示されています。

樋井一宏先生:「著作権・肖像権から、自分の行動を考えよう」 著作物は『宝物』

樋井先生からは、特別支援学校中学部を対象に、著作権と肖像権に関する授業を実施した実践を報告されました。樋井先生は著作権を「宝物」と表現することで、抽象的な概念を具体的に理解させる工夫を行いました。授業では、子どもたちが他人の著作物を利用する際にどう行動すべきかを具体的に考える場面を設け、他人の作品を尊重し、許可を取って適切に使用することの重要性を伝えました。また、子どもたち自身が自分の作品を他人にどのように扱われたいかを考えることで、他者の気持ちや立場を想像する力を養うことを目指しました。樋井先生は、著作権教育を通じて子どもたちに適切な行動規範を育むために、教員が実際の使用例を提示しながら何度も具体的な場面で指導を繰り返す必要性を強調しました。こうした取り組みにより、特別支援の生徒たちにも著作権の重要性が実感を持って理解されることを目指しています。