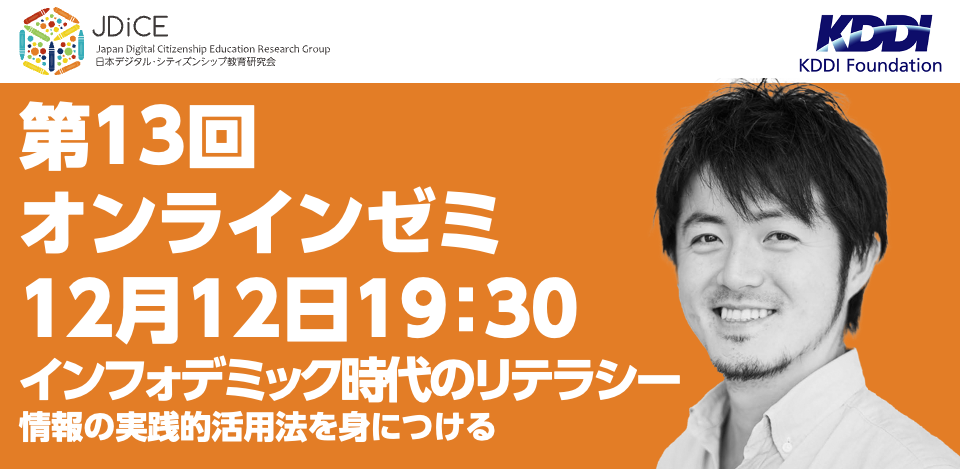

毎月1回、ゲストとDC研究会のメンバーが語り合う「DCオンラインゼミ」。今回のゲストはジャーナリストであり日本ファクトチェックセンター編集長、情報番組コメンテーター等も務められるの古田大輔氏。爆発的な情報氾濫の中でテクノロジーの恩恵を享受し悪影響を最小化するための実践的な手法について解説いただきました

今後、動画のアーカイブを有償で配信することも検討しております。以下の概要を読んで興味が出てきたという方は、JDiCE事務局までご相談ください。

今後のDCオンラインゼミを受講されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

【インフォデミック時代の課題とファクトチェック】

冒頭古田氏は、自身が朝日新聞記者を経てバズフィードジャパンの立ち上げ、Google勤務を経て2022年に設立した「日本ファクトチェックセンター(JFC)」の活動を紹介しました。特に2016年のアメリカ大統領選挙時に、フェイクニュースの拡散が既存メディアのニュースよりも影響力を持っていた事実が、自身のファクトチェック活動開始のきっかけであったことを述べ、ファクトチェックの重要性を強調しました。しかし同時に、ファクトチェック活動が偽情報・誤情報の量や拡散力に対抗するには限界があり、そのビジネスモデルの課題も指摘されました。

【ファクトチェック教育の重要性とその課題】

古田氏は、ファクトチェックが情報汚染を完全に止めることは難しいため、重層的な対策が必要だと述べました。その中で特に重視されるのが教育です。実際に子どもたちがニュースを吟味する方法を教わる機会がほとんどない現状を指摘し、学校教育におけるメディアリテラシーやファクトチェック教育の普及が急務であることを訴えました。具体的には、1)情報の発信元を確認、2)異議や指摘を確認、3)信頼できる機関や当事者の情報を参照、4)一次情報を確認するという4つのステップを示し、こうしたスキルを小学校から段階的に身につけるべきだと提言しました。また、参加した教育関係者からも、小学校で情報を吟味する教育を進める難しさや具体的な教材づくりの必要性などが指摘され、活発な意見交換が行われました。

【今後に向けての展望と具体的な取り組み】

古田氏は、ファクトチェックを通じて培った知見を活かし、YouTubeを活用した10代後半から社会人向けの教材作成とトレーナー養成講座の準備を進めていることを明らかにしました(実際に2024年春から開講)。これらの教材は、具体的なニュースの吟味方法やデジタルツールの効果的な活用法などを扱い、教員が自信を持って子供たちに教えられるよう支援することを目的としているそうです。参加者の間からも、実践的な内容を伴った具体的な教材や授業モデルの必要性が共有されました。こうした取り組みを通じ、教員自身がまずメディアリテラシーやファクトチェックの知識を持ち、それを子どもたちに伝えることが大切であるという認識が深まり、今後の教育現場での活用が期待されました。

日本ファクトチェックセンター(JFC)が開講している講座の情報はこちら

https://www.factcheckcenter.jp/courses/