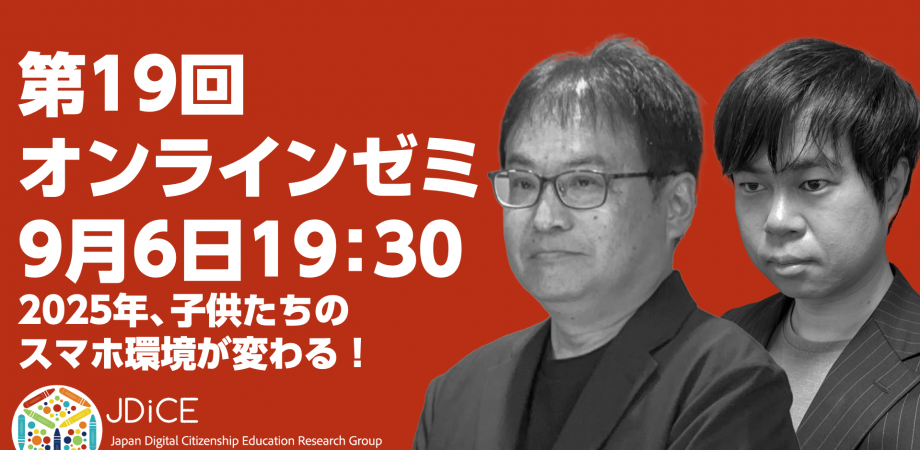

毎月1回、ゲストとDC研究会のメンバーが語り合う「DCオンラインゼミ」。今回は近畿大学附属高等学校 教育改革推進室・一般社団法人iOSコンソーシアム顧問 乾武司先生と、一般社団法人iOSコンソーシアム代表理事,日本デジタル・シティズンシップ教育研究会特別委員 野本竜哉 さんから、2025年末に施行が予定されている「スマホソフトウェア競争促進法」がもたらすインパクトについて情報提供をいただきました。

今後、動画のアーカイブを有償で配信することも検討しております。以下の概要を読んで興味が出てきたという方は、JDiCE事務局までご相談ください。

今後のDCオンラインゼミを受講されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

スマホソフトウェア競争促進法とは

スマホソフトウェア競争促進法は2025年12月に施行され、スマートフォン市場に大きな影響を与えると予想されています。特に、iPhoneやAndroidといった主要スマホの公式アプリストアに加え、新たなアプリ配信ルート(サイドローディング)が可能になることが注目されています。これによりアプリの手数料が軽減される可能性があり、価格競争が生まれ、ユーザーの利便性が向上する一方で、セキュリティや個人情報漏洩のリスクが増大する懸念もあります。GIGA端末や学校の教育用デバイスには影響がないものの、保護者や教育現場が子どもたちの私用スマホに起こる環境の変化を十分理解し、適切な情報リテラシー教育やガイドラインを整備することが重要です。

近畿大学附属高等学校における情報リテラシー教育について

近畿大学付属高等学校では2013年から生徒に1人1台iPadを導入し、アプリの自由なインストールを許可する方針を採りました。当初、教員の95%がSNSトラブルの増加を懸念して反対しましたが、結果的には生徒のトラブルが表面化しやすくなり、早期対応が可能になりました。これはSNSを「隠れた問題」から「オープンな教育機会」に変える大きな転機となりました。学校端末だけでなく、生徒個人が持つスマホの利用環境を学校が無視せず、デジタル機器の正しい活用法を教育することが必要だと強調しました。

今後の議論と展望

今回の法案はメリットとリスクが混在しており、教師や保護者が理解を深める必要があります。法案の内容を正しく理解せずに、メリットもあることを踏まえれば、硬直的に反対をするべきことではなく、この法案への対応自体がデジタル・シティズンシップの姿勢を問うものであることが指摘されました。また、学校内外で情報リテラシーやデジタル・シティズンシップ教育を推進することがこれまで以上に求められています。法施行前に、保護者や教育関係者がこの法律の影響を十分に理解し、子どもたちが正しい知識を持ってデジタル社会に参加できるよう、教材の整備や適切なガイドラインの策定が不可欠です。さらに、AppleやGoogleなど企業側にもユーザーの意見を反映した対応を求めることで、より安全で健全なデジタル環境の構築を目指すことが重要であるとの認識が共有されました。