2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ東京」は第二回の開催となります。

本記事では、第2回リアルゼミの中から、授業実践事例を発表した、会場校でもある日本女子大学附属豊明小学校の宮城和彦先生、稲子智幸先生の実践をレポートします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

宮城和彦先生の講演要約

1. 低学年から始める「困った」の言語化と内省的対話

宮城先生は、現在2年生の担任として、デジタル・シティズンシップ(以下、DC)教育をどのように小学校低学年に導入するかを探る中で、「困ったときの対処法」に焦点を当てた授業実践を紹介してくれました。授業は、日常の些細な困りごとに向き合い、それをどうやって解決するかを子どもたちに考えさせるもので、「困っていることを自分の言葉で表現する力」や「他者と気持ちを共有する力」を育てることを目的としています。

授業では、まず先生自身が「困っていること」として、休み時間に廊下を走る児童がいるという事例を提示し、「どうして走ってしまうのか」「どうすれば先生はうれしいのか」という問いかけを通して、子どもたちと一緒に考えを深めていきます。その後、児童はロイロノートを用いて、自分が困っていることをカード形式で記入し、それに対して「自分は何をしてもらいたいか」というカードをつなげるワークに取り組みました。たとえば「お風呂を掃除したいのに、親に先に掃除されてしまう」という困りごとに対し、「掃除しているときに声をかけてほしい」といった具体的な解決案が出されるなど、子どもたちは生活の中で起こる身近な課題に対して自分の言葉で考えを表現していました。

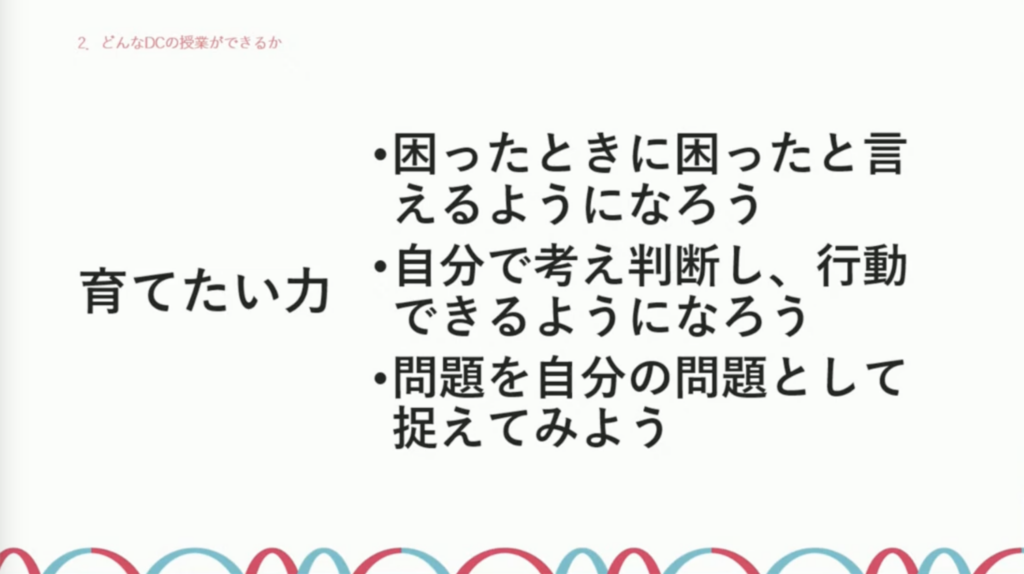

2. 思考ルーティンと「自分ごと化」への導き

授業の後半では、Common Sense Educationの思考ルーティン「ちょっと待って考える」「自分がしてほしいことを考える」「信頼できる大人に相談する」の三段階を紹介し、それを生活の中でどう活かしていくかを児童とともに確認しました。これは、困りごとを感情的にぶつけるのではなく、一度立ち止まり、自己と他者の視点を整理して行動を決定するという、まさにDCの根幹にある内省と対話の実践です。

宮城先生は、このような思考習慣を2年生のうちから自然に身につけることで、学年が上がった後にも教科横断的に発展させることができると述べています。また、この取り組みは道徳の授業として位置づけながらも、学級経営や日常生活との接続を意識しており、「その場かぎりの特別授業」で終わらせず、継続的な行動変容につなげていくことを目指しています。

授業後、児童が書いたワークには、単に問題を列挙するのではなく、「どうすれば心地よくなるのか」を自分なりに真剣に考えた記述が見られました。宮城先生は、2年生という発達段階にあっても、適切な道筋を示せば、子どもたちは十分に他者を思いやる視点を持ち、自分で考えて行動を選ぶ力を育てられると確信を持って語られていました。

稲子智之先生の講演要約

1. 「一人でいること」の価値に気づく学びのデザイン

稲子先生は、4年生担任として、児童の「人間関係」や「集団の中での自分の在り方」について見つめ直す授業を展開されました。特に注目されたのは、SNS社会において「常につながっていなければならない」という感覚に疑問を投げかけ、「一人でいることの価値」や「人数に応じた心地よさ」を見つめ直すことに重点を置いた点です。

この授業では、まず算数の学習で「あまりのある割り算」を扱いながら、設定されたストーリーに沿って1人だけ余ってしまう状況を提示します。たとえば、「37人を4人ずつのテーブルに分けたら1人余る」といった問題を通して、子どもたちは「一人ぼっちはかわいそう」「寂しい」などの反応を示します。しかし、授業が進むにつれて、「一人はリラックスできる」「静かに読書ができる」など、少しずつポジティブな意見も出始めます。

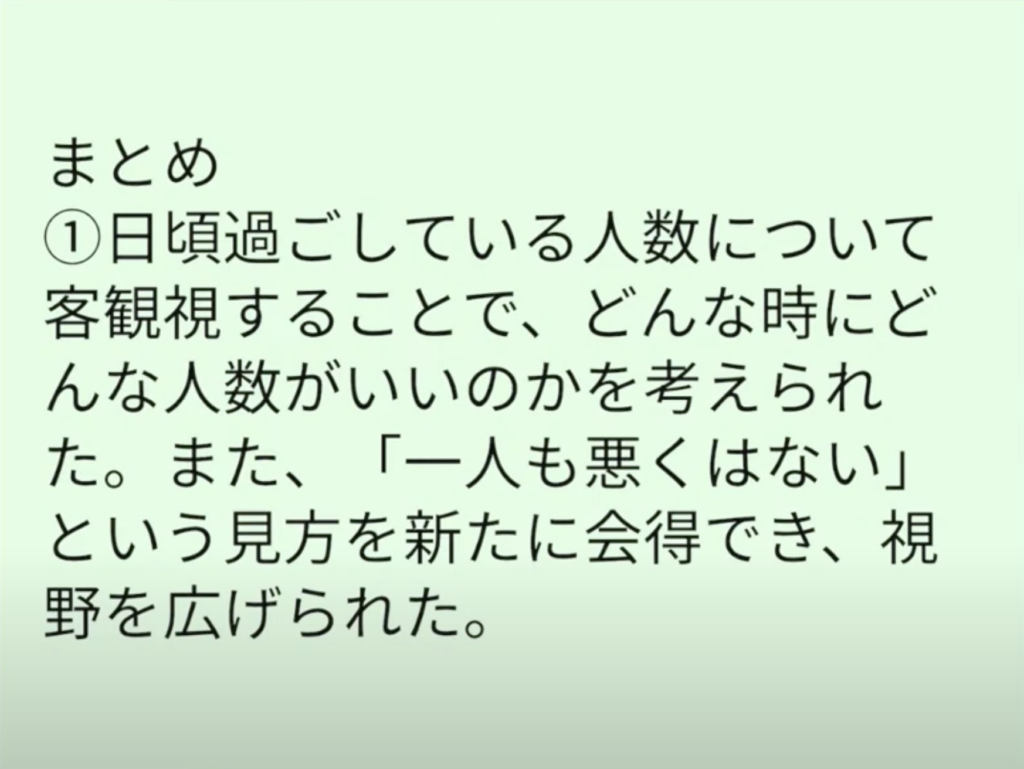

その後、児童には「どの人数が一番心地よく過ごせるか」というアンケートを実施し、結果を可視化しました。話し合いを通して、「そのときの気分や状況によって適した人数は変わる」という柔軟な視点が育っていく様子が見られました。稲子先生は、「一人でいること=マイナス」という固定観念からの脱却を促すことが、将来的なネットトラブル予防や自尊感情の維持にもつながると述べられています。

2. 多様性を受け入れ、社会的自律へつなげる道

授業の中で、児童たちは各人数の「良い点」と「困る点」を一覧にまとめ、互いの感じ方の違いを可視化しました。その際、興味深かったのは「3人だと2対1になりやすくて難しい」「4人だと気を使うこともある」といった、実体験に基づく具体的な気づきが多く出てきたことです。また、「一人は悪いことじゃないよ」と語る子も増え、学びを通して児童の価値観が少しずつ揺れ動いていく様子が印象的でした。

さらに、この話し合いの成果として、クラス内における他者理解が深まりました。例えば「自分の家庭は兄弟が多くてにぎやかだけど、兄弟がいない友達の気持ちを考えたことはなかった」といった発言からも分かるように、家庭背景や個人の感じ方の違いへの気づきが、授業の中から自然と引き出されていました。

稲子先生は、こうした気づきの積み重ねこそが、将来的にSNSのやり取りや情報発信において他者への配慮をもった言動を育む基盤になると語っています。また、このような授業を通じて「他人と比べて自分がどうか」ではなく、「自分にとっての心地よさは何か」を自分自身で見つける力が育つことも重要な目標であると述べられました。

最後に稲子先生は、「教室内での小さな気づきや対話を大切にすることが、社会全体での多様性の受容や民主的な関係性につながっていく」と語り、子どもたちの感性に寄り添った実践の大切さを改めて強調されました。