2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ札幌」は第四回の開催となります。

本記事では、第4回リアルゼミから、札幌市立中央小学校 教諭 中里彰吾先生の実践報告「シェアの責任〜フェイク情報を見極めて〜」の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

「使える」から「使いこなす」へ デジタル活用の出発点

札幌市立中央小学校の中里彰吾先生は、学校におけるICT活用を単なる「便利なツール」として捉えるのではなく、子どもたちが主体的に判断し、責任を持って使える力=「より良き使い手」へと育てることを目指した授業実践を継続的に展開してこられました。その背景には、中央小学校がGIGAスクール構想の札幌市モデル校として早期に端末活用を進めてきたという文脈があります。特に令和3年度からは、パナソニック教育財団の実践研究助成を受け、ICT活用の深化に本格的に取り組んできました。

中里先生はその研究の核として、「知の自転車」の比喩を紹介します。ICTはあくまで目的達成のための「加速装置」であり、それ自体が暴走することはありません。しかし、使い方や乗り手の意識、整備の有無によっては、事故やトラブルを引き起こす可能性もあります。だからこそ「心のブレーキ」としての自律性や判断力が重要であり、子どもたちには「ICTのより良き使い手」になるための意識と行動力を育てる必要があるのだと語られました。

その一環として中央小学校では、アメリカのNPO団体「Common Sense Education」が提供するデジタル・シティズンシップ教材を活用。これらをローカライズし、日本の教育現場、とりわけ札幌市の子どもたちの実態に合うように再設計し、実践授業を組み立てました。教材には「デジタルの足あと」や「クリックベイト」「情報の信頼性判断」といった現代的なテーマが豊富に含まれており、児童の発達段階に応じて段階的に取り入れられています。ICTを“触る”ことから“考える”ことへと移行する重要なステップを、実践を通じて築いているのです。

フェイクとリアルのはざまで 「情報を見る目」を育てる授業

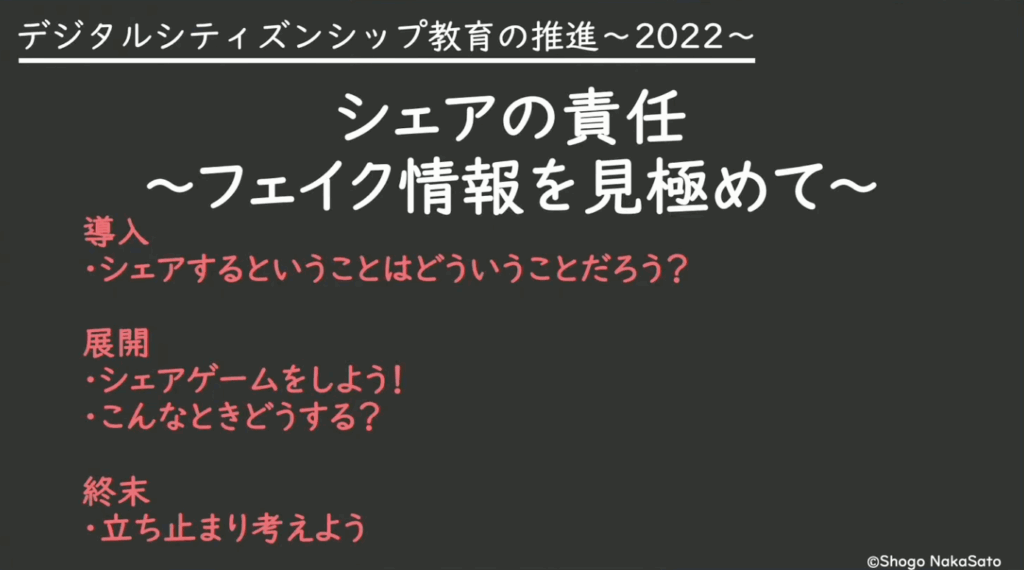

中里先生が紹介した中心的な授業は、「シェアの責任 ― フェイク情報を見極めて」という単元で、情報の信頼性やリテラシーをテーマにしたものです。授業は三つのステップで構成されており、導入→展開→終末と、段階的に子どもたちの理解を深める設計がなされています。

まず導入部分では、「リツイート(シェア)とは何か?」を子どもたちに考えさせるところから始まりました。シェアすることは単なる情報の伝達にとどまらず、「その情報を代弁する」「その意見に賛同する」という意味合いを持ちます。子どもたちは、自分の“タイムライン”が自分自身の印象や立場を形作るという感覚をすでに持ち合わせており、「情報の信頼性だけでなく、自分のアカウントの“世界観”を保ちたいからシェアしない」という判断も見られました。このような感覚の鋭さに、教師が学ぶ場面も少なくありませんでした。

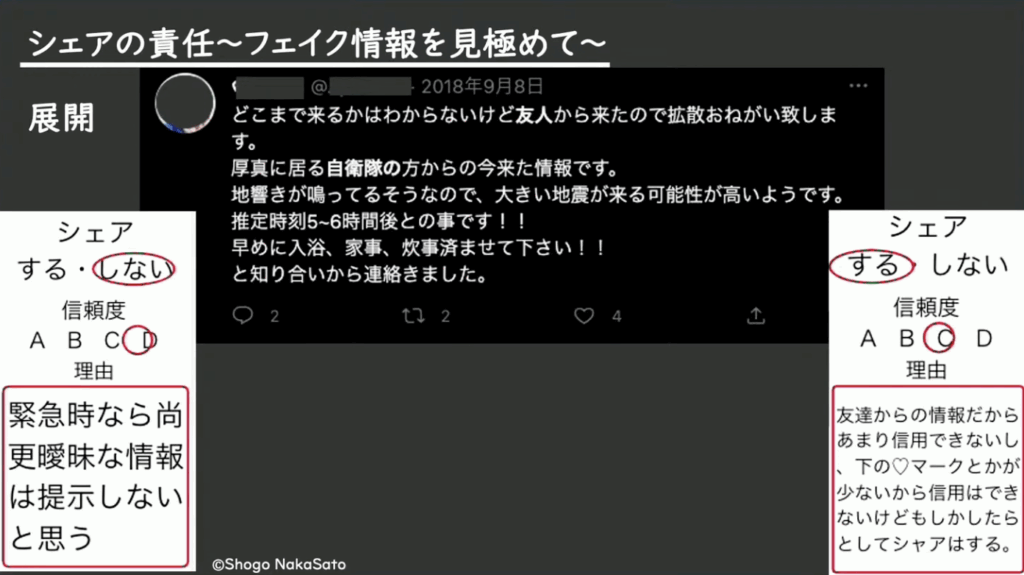

展開部分では、実際のSNS投稿(※個人情報などは加工済)を題材に「この情報は信頼できるか?」「シェアするか?」をグループで議論させました。例えば、地震時の「水をためておいた方がいい」という投稿では、「内容は真偽不明だが、役に立つかもしれないからシェアしたい」といった意見もあり、情報の正確性と有用性を天秤にかける複雑な思考が育まれていることがうかがえました。実際の災害時のツイートを使うことで、子どもたちは「現実に起こり得る状況」でどう判断するかを体感的に学ぶことができました。

さらに、LINEのスクリーンショットも教材として活用されました。ここでは、「友人の知り合い」から伝わる曖昧な情報がどれほど信頼できるかを検討。見知らぬ誰かの「善意の情報」でも、鵜呑みにすれば結果的に誤情報の拡散につながるかもしれない。子どもたちはこの体験を通じて、「立ち止まる」「考える」「相談する」ことの重要性を実感していきました。このように、情報リテラシーを単なる“知識”ではなく、“状況対応の行動”として身につけさせる工夫が、授業全体にちりばめられていました。

子どもが「判断する主体」になるために 学校と家庭をつなぐ実践

中里先生は、こうした実践を通じて、単にICTを“活用する”のではなく、子どもたち自身が「判断の主体」となることの重要性を繰り返し訴えました。フェイク情報の単元においても、「子どもによってシェアするか否かの基準が異なる」という点に注目し、「正解のない問い」にどう向き合うかという学びこそが、デジタル・シティズンシップ教育の核心なのだと強調します。

授業の終末には、振り返りの時間が設けられ、「これからは情報を鵜呑みにせずに疑ってみることが大切だと分かった」「シェアは自分の責任なんだと思うようになった」といった記述が児童から多数見られました。子どもたちが授業を通して、日常的な情報との向き合い方を見直すきっかけを得ていたことが伺えます。情報社会において、こうした内省と判断は極めて重要な力です。

また、中央小学校では、家庭との連携を意識した取り組みも行われており、保護者を対象としたSNSセミナーも開催されました。講義形式だけでなく、教員と保護者が同じテーブルで話し合うワークショップ形式とすることで、「保護者自身がICTの使い方を見直す」「子どもに任せきりにしないための工夫を考える」といった前向きな視点を引き出すことができました。学校と家庭が情報活用のあり方について共に学び合うことは、子どもたちにとって何よりの支えとなるはずです。

今後は、生成AIなどより高度なツールが日常に溶け込む中で、デジタル活用の意味合いもますます多様化していきます。中里先生は、「技術の進化は止まらないが、だからこそ“自律的な使い手”を育てる教育の価値は一層高まる」と述べ、今後も学校現場から具体的な実践を積み上げていくことの意義を語られました。中央小学校におけるこれらの取り組みは、ICT教育の先進事例であると同時に、子どもとデジタルの「より良き関係性」を育てるための道標ともいえるでしょう。