2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ熊本」は第六回の開催となります。

本記事では、第6回リアルゼミから、兵庫教育大学 教授 小川修史 先生による基調講演の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

常識を越える挑戦から始まる、教育の新たな視点

小川先生の基調講演を一言で表すならば、ICT教育やデジタル・シティズンシップの概念を超えた、まさに「生き方としての教育」の姿でした。冒頭、「夢のない大人に、子どもたちは魅力を感じるだろうか」という問いかけから紹介されたのは、自身の生き方の選択として、障害のある人々とともにパリコレ(パリ・コレクション)へ挑戦した経験です。ゼミの学生たちが「障害とファッション」について研究したいと言ったことをきっかけに、小川先生は軽い冗談のように「どうせやるならパリコレ行かんとな」と語り、その言葉を本当に実現してしまったエピソードです。

この挑戦の根底には、「夢を持ち、夢を示すことが、子どもたちにとっての教育になるのではないか」という信念がありました。特別支援教育やICTの現場で活動していた小川先生は、モチベーション支援という概念を再定義し、「教師自身がワクワクし、モチベーションを持たなければ、子どもたちは夢を見ることができない」と強調します。そして、この信念が、障害のある人々が主役となって歩く「パリコレのランウェイ」という実験的かつ象徴的な舞台へとつながっていきました。

小川先生は、「障害は人にあるのではなく、社会にある」という障害の社会モデルの考え方を紹介しました。段差を登れない車椅子利用者がいたとき、「登れない=障害」と見るのではなく、「段差がある=障壁(バリア)」と捉える発想です。社会が持つ構造的なバリアをなくすこと、それこそが「ユニバーサルデザイン」であり、さらにその先を見据えた「ネクストユニバーサルデザイン(Next UD)」の概念へと話は展開していきました。

Next Universal Design:アクセシビリティを超えた「楽しさ」への追求

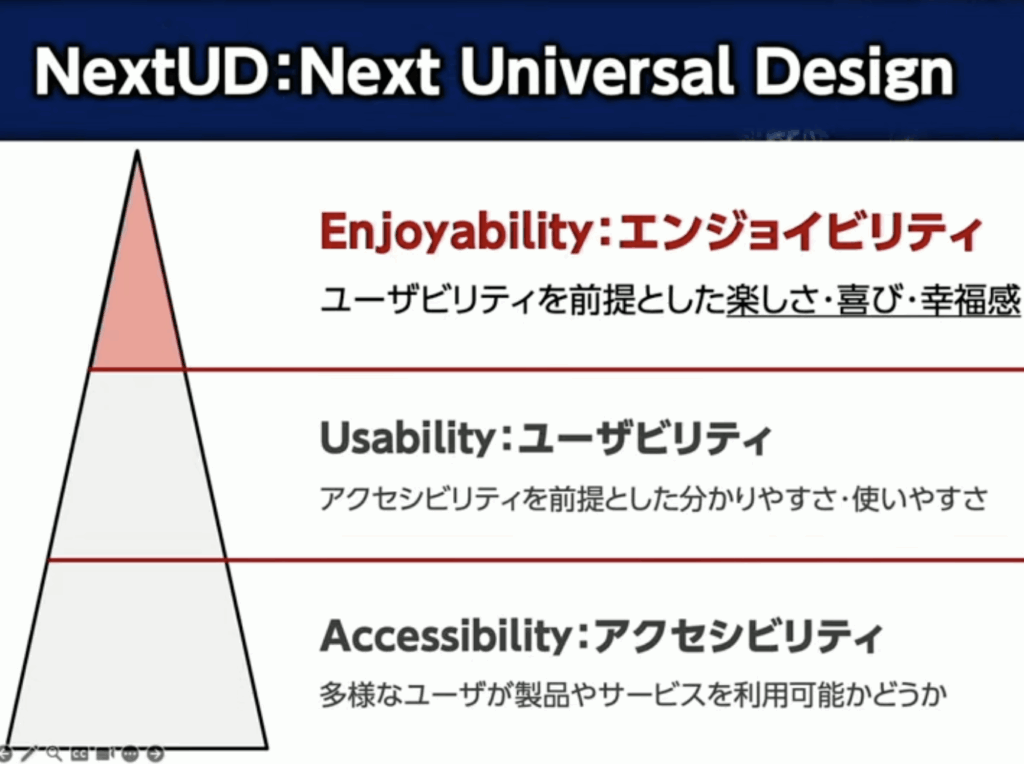

「Next Universal Design(次世代のユニバーサルデザイン)」という概念は、小川先生が提唱する教育・福祉・デザインを横断するビジョンの要です。従来のユニバーサルデザインは、アクセシビリティ(誰でも使える)とユーザビリティ(使いやすさ)に重点を置いてきました。しかし小川先生は、そこに「エンジョイアビリティ(楽しさ・魅力)」を加えるべきだと語ります。障害の有無に関わらず、誰もがワクワクできるデザイン――それがNext UDの核心です。

その具体例として、ラーメン店の外国語メニューを取り上げ、言語がわからなくてもイラストがあることで「何となくわかる」体験が共有されました。視覚的な手がかりが与える「わかる」感覚は、まさに誰もが楽しめるデザインの象徴です。さらに、駅の広い自動改札、暗闇でも押せるスイッチ、ペットボトルのくぼみなど、私たちが気づかずに享受しているNext UDの実例も示され、日常の中にある「多様性に開かれた設計」の重要性が語られました。

パリコレ挑戦を実現した4人のメンバーもまた、「常識のタガを外す天才」として紹介されました。例えば、「発達障害専門のデイサービス」では、刺激が強すぎるとされる内装をあえて採用した事例がありました。それは「視覚刺激が好きな子ども」もいるという新たな視点によるものです。また、介護用オムツの色を黒にするだけで「おしゃれ」と捉える感覚は、「マイナスをゼロにする発想」ではなく、「プラスにするデザイン」へとシフトしていることを示しています。

つまり、小川先生が語る「Next UD」は、誰かのための特別な配慮というよりも、「すべての人がより楽しめるように」という普遍性をもった発想です。これは教育にも通じます。ICT活用も、障害配慮も、「利便性」や「効率性」ではなく、「楽しさ」「好奇心」「自己表現」を刺激することができてはじめて、子どもたちの学びを深める武器になるのです。

SNSとテクノロジーがもたらす「常識の打破」と可能性の解放

小川先生の挑戦は、「テクノロジーの活用」と「人間性の深化」の両輪で支えられたものでした。パリコレに挑戦するプロセスで活用されたのは、Twitter、Zoom、そしてGoogle翻訳。かつては「有名人でなければ発信できなかった」世界が、今やSNSを通じて「誰でも発信できる」世界に変わったことを、先生自身が体現したのです。Twitterでの発信が拡散され、モデルやデザイナーが集まり、Zoomによる会場予約や打ち合わせが進行。フランス語が話せなくても、翻訳機能があればパリの運営者と意思疎通が可能になる。この「テクノロジーによるボーダレス化」が、障害のあるなしを超えた可能性を切り拓いたと語られました。

しかし、これらのツールがあったから成功したのではありません。テクノロジーはあくまで手段であり、「常識のタガを外せるか」が問われる場面は随所にありました。会場手配に奔走した「ワイルドスピード谷口さん」、オムツをおしゃれに変えた「福祉番長」、不安に押し潰されそうな中で「大丈夫、うまくいく」と繰り返す「ハッピー山根」など、型破りな発想と実行力を持つ仲間がいて初めて、パリコレへの道が開かれていったのです。

特に印象的だったのは、「成功を阻む最大の敵は“不安”である」との言葉でした。「言ってしまった手前、やらなきゃ」「失敗したらどうしよう」という気持ちが人の足を止める。しかし、「願いを叶えるためには、まず信じることが大切だ」と語るハッピー山根の姿から、小川先生は「信じることで未来が拓ける」という教育的な確信を得たのだといいます。

このように、小川先生が描く教育の未来像は、テクノロジーをただ「使いこなす」ことではなく、それを通じて「自分の世界を切り開いていくこと」です。ICTやSNSは、常識に挑戦し、未知の世界へ踏み出すための扉であり、教員にはそれを信じ、共に進む覚悟が求められているのです。

多様性と教育の「再設計」:ネオ多様性時代のデジタルシティズンシップ教育

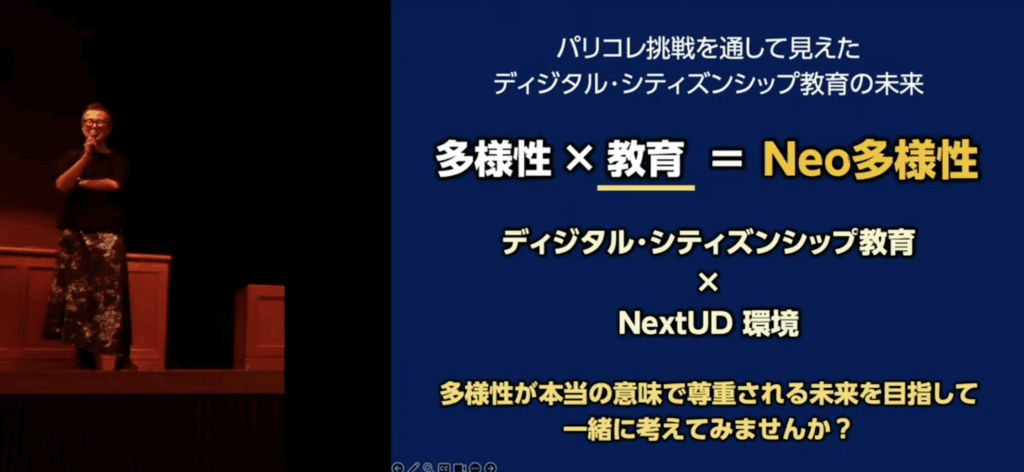

小川先生の講演の最終章は、「Neo多様性」というキーワードに集約されていました。「多様性を認める」だけでは足りない。「多様な個性を活かし合い、協働し合い、面白い未来を創っていく」ことが、これからの教育には求められるといいます。パリコレを成し遂げた4人は、いわば「学校では迷惑をかけていた子どもたち」でした。けれども、そんな彼らが互いの強みを活かし合ったとき、世界的な舞台で輝ける存在になった。この事実が示すのは、「環境と教育の設計次第で、人はどこまでも伸びる」という希望です。

小川先生は、「教育と環境のかけ算こそが、真のインクルーシブな学びを実現する」と強調しました。どんなに優れたICTツールや教材があっても、「楽しめない」環境では学びは起こらない。逆に、「自由に挑戦できる」「違っていても尊重される」環境があれば、子どもたちは自然と自己表現を始めます。まさに、先に述べた「エンジョイアビリティ」の視点がここでも生きてきます。

そして小川先生は、これからのデジタル・シティズンシップ教育を、「単に知識を教えるもの」ではなく、「共に考え合い、社会とつながる学びの場」にするべきだと訴えました。「しんどい」と言えること、失敗できること、空気を読まなくてもいい空間があること、それらがICTと結びついたとき、初めて多様な個性が活きてきます。さらに、教員自身も「自分の常識を壊しにいく姿勢」を持つことが、新しい教育を生み出す鍵となるのです。

講演の最後、小川先生は「楽しもうぜ、多様性」と語りかけました。ただ受け入れるのではなく、楽しみながら活かす。子どもたちが自ら未来を描き、社会とつながる実感を得られる教育。そのビジョンが、デジタル・シティズンシップ教育を通じて具現化されていくことを、会場の誰もが強く感じたに違いありません。