2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ熊本」は第六回の開催となります。

本記事では、第6回リアルゼミから、西南学院小学校の山下順一郎先生および木下真奈美先生の授業実践報告の概要をお届けします。 今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

保護者・教職員・子どもたちの三者連携で描くビジョン

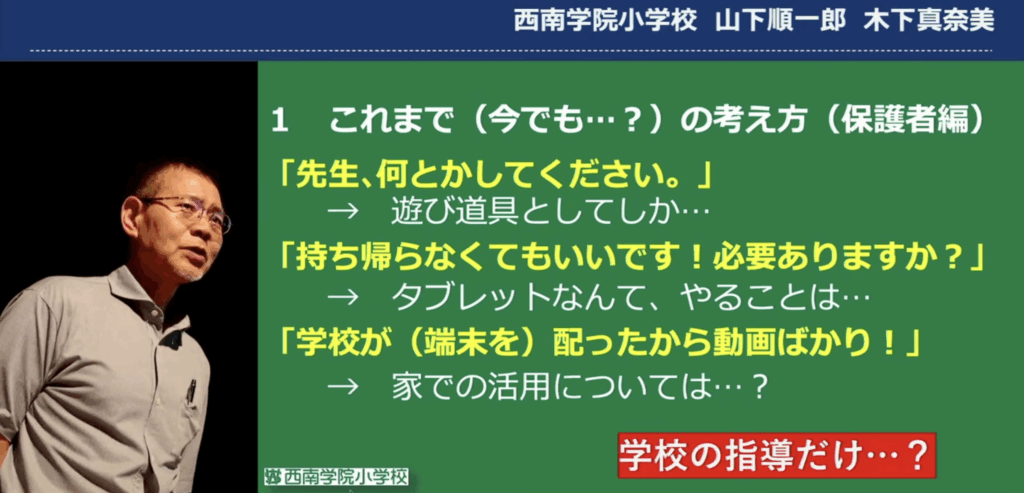

西南学院小学校で行われているデジタル・シティズンシップ教育は、子どもたちの行動変容を「自分ごと」として捉えさせることに重点を置いた実践でした。発表に立った教頭の山下順一郎先生は、まず学校の概要を簡潔に紹介しながら、私立校としてICT導入への関心は高い一方、保護者からの期待や不安、そして教員側の葛藤も複雑に絡み合っていたと説明しました。

保護者からは「タブレットは遊び道具でしかないのでは」「家庭に持ち帰る必要は本当にあるのか」「学校が配ったおかげでYouTubeばかり見るようになった」といった、ICTに対する否定的な意見も寄せられていたといいます。一方、教員からは「端末はあくまで道具」「授業力こそが本質」という意見が根強く、ICT活用への積極性には温度差があることが浮き彫りになっていました。

こうした状況の中で、山下先生が強調したのは「ピンチはチャンス」という姿勢でした。課題があるからこそ、それを共有しながら変革への第一歩を踏み出せる機会にしたい。そのような理念のもと、学校全体でデジタル・シティズンシップ教育を柱としたカリキュラム改革が始まりました。学校では「ウイング」と呼ばれる総合的な学習の時間を活用し、情報教育に特化した年間17〜20時間の授業を各学年に設定。そのうち1〜3時間程度を「デジタル・シティズンシップ」に焦点を当てた時間とし、指導案を作成しながら実践を進めていったのです。

このカリキュラムは、単なるICT技能の習得にとどまらず、「情報との付き合い方」や「他者とのつながり」「自分自身の行動選択」について子どもたちが主体的に考える構成になっています。そして最も特徴的なのは、保護者との情報共有を重視した取り組みです。シラバスを配布するだけでなく、子どもたちが学んだことを家庭で話題にし、保護者がそれを受け止め、共に学びを支える「三者連携型の教育文化」を構築していった点にあります。

自分で気づき、判断する力を育む「メディアバランス」の授業

続いて実践を報告したのは、6年生の担任である木下真奈美先生でした。木下先生のクラスでは、1人1台端末の使用が進むなかで、特に「授業の合間やスキマ時間にゲームをする子どもが多く、注意しても繰り返す」という課題が顕在化していました。学級文化としてのICTリテラシーの育成が必要であると感じた木下先生は、「学校でのメディアとの付き合い方」をテーマにした授業を構想します。

授業では、まず「自分にとっての課題は何か」を個々に問い、子どもたちの実感ベースの声を集めました。「課題はない」と答える子もいた一方で、「ルールを守れない自分がいる」「つい遊んでしまう」といった自己認識を持つ子も多く、学級として共通の課題意識が見えてきたといいます。中でも多かったのが、Scratchやスプリンギンなどの「創作アプリを使ったゲーム」での時間の使い方に関する悩みでした。

そこから話し合いは、「どうすれば健全に端末と付き合えるか」「自分でやめるにはどうすればいいか」という方向へ進みました。最初に出てきた解決策は「ゲームアプリをアンインストールする」「先生が全部管理する」といった外的統制に依存したものでしたが、木下先生は「本当にそれでいいのか? 自分たちでやり方を考えることに意味がある」と子どもたちに投げかけます。

このやりとりを経て、一部の子どもたちが「自分で気づいてやめられるようになりたい」と自発的な意見を出すようになります。最終的に、クラスで決まったのが「自分でやめようiPad」というスローガンでした。これは「怒られてやめる」のではなく、「自分の判断でやめる」という行動を目指すものであり、教員が押し付けたルールではないからこそ、子どもたちの納得感が高く、自律的な行動変容へとつながっていきました。

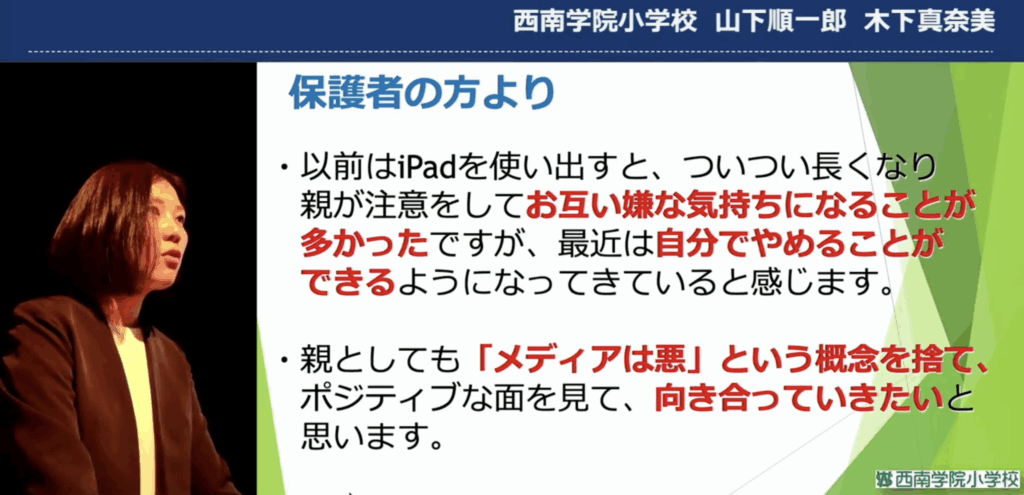

また、この活動は家庭との連携も重視して進められました。授業内容や子どもたちの意見を保護者に共有し、「家庭でのタブレット利用について親子で話し合ってみてください」とお願いをしたところ、保護者からも「親子で使い方について真剣に話すきっかけになった」「一方的に禁止するのではなく、子どもの気持ちを聞けた」といった前向きな声が寄せられたといいます。

2週間後に実施したアンケートでは、「自分からやめられるようになった」「友達に声をかけて一緒に片付けるようになった」といった行動の変化が多数見られました。木下先生は「6年生でも、バランスの取り方はまだ発展途上。だからこそ、こうした立ち止まって考える機会が重要なのです」と語ります。

教師も「アップスタンダー」として共に学ぶ姿勢を

山下先生は、木下先生の実践に続き、5年生のある授業事例を紹介しました。これは、すでに退職した教職員のGoogleアカウントが消去されずに残っていたことで、クラスルーム内のチャットルームが活用可能な状態になっていた、という「教師側のやらかし」から始まった出来事です。子どもたちの一部がそのチャットを利用し、夜遅くまでメッセージのやりとりを続けたり、写真や個人情報をやり取りしていたことが判明し、大きな問題となりました。

この事態を受けて、学校側は「これはチャンスでもある」と捉え直し、責任ある情報発信をテーマにしたデジタル・シティズンシップの授業を実施しました。導入では、Aさんという架空の人物がグループチャットで戸惑いを感じながらも抜けられず、「相談したらチクリと思われる」と悩むというストーリーを提示し、子どもたちに「自分ならどうするか?」を問いかけました。

授業で最も印象的だったのは、「実は知っていました。けれど言えませんでした」と授業後に告白に来た子どもの存在です。この子の行動は、「相談することの価値」を授業を通じて再認識できたことを示しており、山下先生は「このたった1回の授業で、2人の子どもの行動が変わった」と確信をもって語りました。

保護者アンケートでも「禁止ではなく、考えさせる力を育ててくれた」「親子でルールを一緒に作ろうと思えた」といった変化が見られ、教育は「一律の統制」ではなく、「一人ひとりに考えさせる積み重ね」でこそ機能することを実感したといいます。

最後に、山下先生が強調したのは、「教師自身もアップスタンダーであること」でした。ICTやSNSのトラブルが子どもたちの世界で起きたとき、大人が見て見ぬふりをせず、「一緒に考えよう」と手を差し伸べる姿勢こそが、子どもにとって最も信頼できる教育的存在なのです。

西南学院小学校の取り組みは、ICT活用の最前線に立つのではなく、「子どもの目線で、一緒に悩み、一緒に考える」教育として、デジタル・シティズンシップの本質を体現しているといえます。端末というツールを通じて、子どもたちが「どう生きるか」を考える授業。そこにこそ、これからの学校教育が目指すべきビジョンがあるのではないでしょうか。