2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ熊本」は第六回の開催となります。

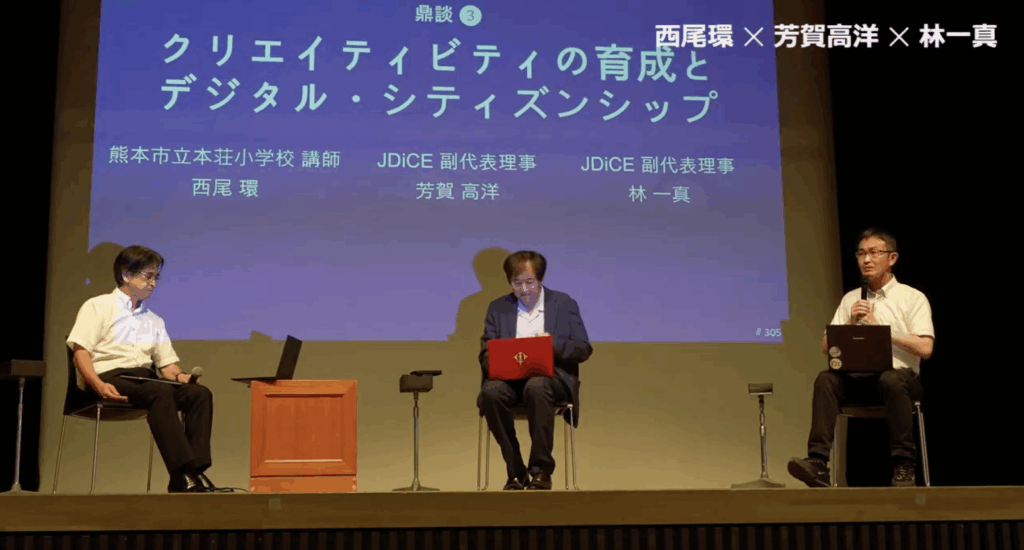

本記事では、第6回リアルゼミから、熊本市立本庄小学校 講師の西尾環先生、JDiCE副代表理事の芳賀高洋氏、同じく副代表理事の林一真氏による鼎談の概要をお届けします。 今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

見せる、共感する、つながる:クリエイティビティを支える環境づくり

鼎談のテーマは、「クリエイティビティの育成とデジタル・シティズンシップ」。

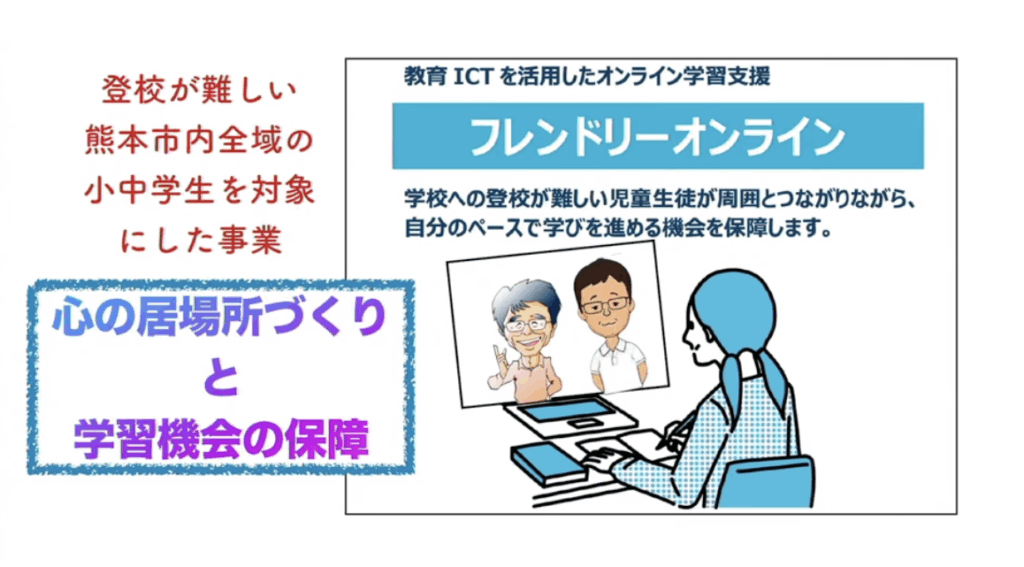

発表のトップバッターとなった西尾環先生(熊本市立本庄小学校講師)は、自身が担当するフレンドリーオンライン(熊本市内の不登校傾向の子どもを対象にしたオンライン学習支援)の取り組みについて紹介しました。学年も特性もバラバラな子どもたちが、同じ空間で学び、表現し合う「クリエイティブタイム」の活動を通して見えてきたのは、デジタルと対話を通じて育つ“市民性”でした。

西尾先生は「誰に見せるかが明確になると、子どものクリエイティビティは一気に加速する」と語ります。たとえば、ビスケットやスケッチーなどのツールを使った創作活動では、発表の終盤に「今日の作品をみんなに見せてもいい人は、名前を書いて提出してください」と投げかけるだけで、多くの子どもたちが自らの作品を共有するようになりました。そこには、「評価されるから見せる」のではなく、「誰かに伝えたいから見せる」という純粋な思いが込められています。

この「見せたい」という感情は、表現の中に“他者へのまなざし”が生まれたことの証です。林一真氏(副代表理事)は、「誰かに見せる」「見せていいと判断する」という行為そのものが、デジタル・シティズンシップ教育で重視される“情報発信の責任”や“他者との関係性の意識”に通じると解説します。子どもたちはただ表現するだけでなく、「他者にどう受け取られるか」「共有する責任」までを自然に学び取っていくのです。

芳賀高洋氏は、「こうした表現活動は、ある意味で“民主的な対話”の前段階にある」と語ります。自分の気持ちや考えを、言葉に限らず、絵や動き、音としてアウトプットすることが“自己理解”や“自己開示”につながり、やがて他者の表現への共感を生みます。まさに、「見せる」「見る」「共感する」ことを通じて、教室という小さな社会の中で、子どもたちはデジタル・シティズンとしての初歩を自然に踏み出しているのです。

曖昧さと自由が支える「非認知能力」とデジタル・シティズンシップ

続いて、「学校の枠組みでは生まれにくい学び」について語られました。西尾先生が担当するフレンドリーオンラインは、出欠やカリキュラムの枠にとらわれず、子どもたちが自分のペースで関わることができる仕組みになっています。朝の会もなく、毎日同じ時間に来なくてもよい。出入りも自由。だからこそ生まれる関係性と学びがあると西尾先生は語ります。

芳賀氏はこれを「曖昧さと自由があるからこそ、子どもたちの非認知能力が育つ」と表現しました。たとえば、作品を提出する際に「見せてもいいです」「ちょっと今日は恥ずかしいです」と自分の意志を示すことができるようになったのも、その曖昧な空間の中で“判断する力”や“感情の表現力”が育まれたからだといいます。こうした「気持ちを表現する力」は、情報社会において他者と関わるうえで不可欠な基盤となるのです。

林氏も「学校教育はあまりにも“きれいに整いすぎている”」と指摘します。45分授業、決まった時間割、画一的なカリキュラム…。こうした構造の中では、子どもたちが“自分の気持ちで動く”余白が少なくなりがちです。それに対してフレンドリーオンラインのような自由度の高い環境では、子どもたちが自分で考え、自分で選ぶというプロセスが生まれます。これはまさに、デジタル・シティズンシップ教育で重視される“主体的判断”と“責任ある選択”の実践です。

また、作品の共有をめぐっては、個人情報や肖像権、発信の是非といった倫理的な側面も自然と浮上します。「自分の絵はいいけど、後ろに写っている友達は大丈夫?」「顔が見える写真は公開しない方がいいかも」――こうした会話が日常的に生まれてくること自体が、教育の本質である「共に考えること」の証左であり、ルールではなく“対話による判断”を育てるプロセスなのだと、三者は口をそろえて語りました。

学校の“外”に開くデジタル・シティズンシップの未来

鼎談の終盤は、「学校の枠を越えた学び」「共創による文化の変容」という視点でまとめられました。林氏は「今、教育の現場では“変化を起こそうとする動き”がさまざまに起こっているが、それが制度や時間割の壁に阻まれている現実がある」と指摘します。そして「デジタル・シティズンシップ教育は、“何かを教える”ことではなく、“共に考える文化”をつくる教育だ」と再定義しました。

西尾先生も、「子どもたちが“しんどい”を言える環境であるかどうかが、教育の質を左右する」と語りました。過去に出会った子どもが、学校で「人権週間だからAさんと遊んであげましょう」と言われたことで深く傷つき、以降17年間も家に引きこもっていたというエピソードは、会場を静まり返らせました。彼はようやく“しんどかった”と伝えることができた瞬間から変化を始め、自分の作品を通じて再び社会とつながろうとしています。「デジタルは、その“声なき声”を可視化するツールにもなりうる」と西尾先生は語りました。

このような背景を受けて、芳賀氏は「学校という制度だけに依存せず、社会全体で“学びの場”を再設計する必要がある」と主張します。土曜の居場所活動、地域でのプロジェクト学習、オンラインによる遠隔学習支援など、学校の外に学びの場を開いていくことが、これからの教育にとって不可欠だと語りました。特に、ICT環境が整備された今こそ、制度に縛られない自由な場の創出が可能になるタイミングだと強調しました。

最後に三者は、「ルールを守らせる教育から、意味を共に考える教育へ」「先生が指導する存在から、共に悩み、共に学ぶ存在へ」という視点の転換が、これからのデジタル・シティズンシップ教育の核心であると語り合いました。そして、「誰かのために表現する」「安心して自分を出せる」「対話が生まれる」学びの文化を、一人ひとりの教師が、今ここから創り出していくことの大切さが、鼎談のメッセージとして深く共有されました。