2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ熊本」は第七回の開催となります。

本記事では、第7回リアルゼミから、白山市立笠間中学校の浅見拓真先生による授業実践の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

全学年で継続するデジタル・シティズンシップ教育の実践

浅見先生は、白山市立笠間中学校の全学年を対象に行っているデジタル・シティズンシップ教育の取り組みと、理科授業におけるGIGA端末活用の実践について報告をされました。先生の発表は、単なるICT活用の技術的な報告ではなく、「子どもたちをいかにして市民として育てていくか」という教育の本質に深く根ざした内容であり、多くの聴講者にとって示唆に富むものでした。

笠間中学校では、全学年を対象に年3回、合計で3年間に9講座のデジタル・シティズンシップ教育(以下、DC教育)を実施しています。この授業は、道徳の時間を活用し、ICTサポーターによる指導のもとで行われており、担任教員も同席して共に授業に参加するというスタイルを取っています。この仕組みによって、単に子どもたちがDC教育を受けるだけでなく、担任教員自身にとっても研修機会として機能している点が特徴的です。「ICTサポーターに丸投げするのではなく、先生自身が共に学ぶことで職員研修のような役割も担っている」という浅見先生の説明からは、学校としてこの教育に本気で取り組んでいる姿勢がうかがえました。

授業は主に「ムーブノート」を活用して構成されており、カード形式で意見や考えを記入したり、他者の意見を閲覧・共有したりする形で進められます。浅見先生は、実際に授業を見学されたという3年生のDC授業の一例を紹介されました。その授業では「ヘイトスピーチの規制」をテーマに、賛成・反対の理由を記述したうえで、大学入学を取り消された学生のSNS発言を題材に議論を深めていく構成がとられていました。生徒たちは単なる情報モラルとして「これは危ないからやめましょう」といった表層的な話にとどまらず、実際の社会的判断と個人の表現の自由とのバランスを考える姿勢を見せていたことが印象的だったと先生は振り返っています。

また、カード上で生徒が提出した意見に対して、ムーブノートの集計機能を用いて全体の意見分布を視覚的に確認する場面が設けられ、意見の多様性が見える化されていた点も効果的でした。集計結果は賛否両論が拮抗しており、「大学側の判断は厳しすぎる」「本人の過去の発言を重視するのも理解できる」といった多角的な視点が自然に表出していたことからも、単なる「規範の押しつけ」ではない、市民的な対話の場として授業が成立している様子が伝わってきました。

こうした実践の蓄積によって、同校では生徒一人ひとりが「責任あるデジタルの使い手」として自覚を持つことが当たり前になりつつあります。浅見先生は、教材の多くをJDiCEの「デジタル・シティズンシッププラス」などから活用しつつも、自校の生徒の実態や関心に合わせてアレンジしていると語られ、まさに「教科化されていない教科」を自校で創り上げる先進的な姿勢が表れていました。

理科の探究学習に活きるデジタルの活用とその工夫

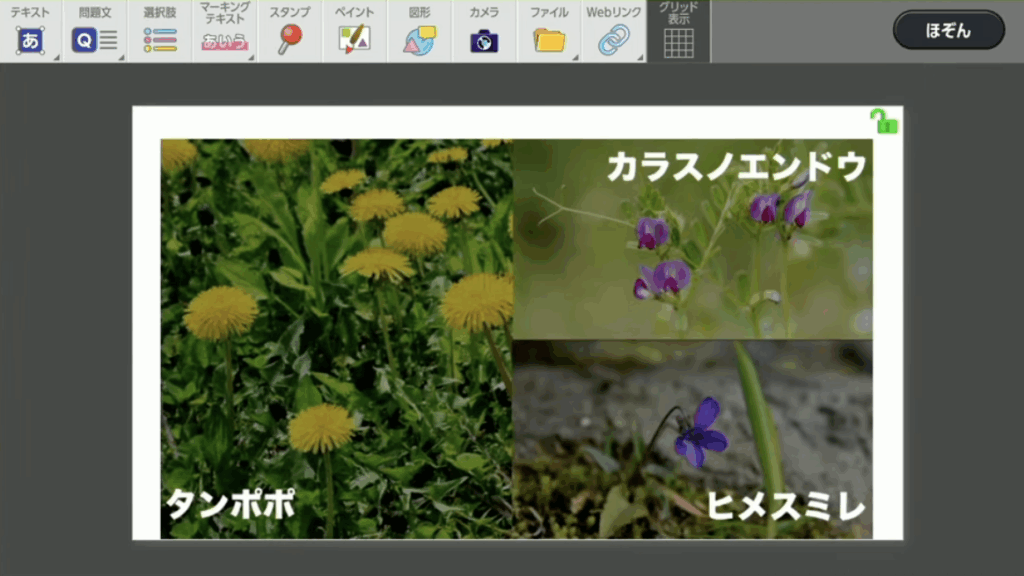

浅見先生は後半で、理科授業におけるGIGA端末の活用事例をいくつか紹介されました。とりわけ印象的だったのは、1年生を対象に実施された「校内植物調査」の実践です。この授業では、生徒が中庭に咲く3種の花(タンポポ、カラスノエンドウ、ヒメスミレ)を探して、その位置を校舎のサテライト画像上にスタンプで記録するという調査学習を行いました。ムーブノートに実装されたスタンプ機能を活用し、花のイラストスタンプをそれぞれ配置することで、各花の生育場所がリアルタイムで地図上に可視化されていく仕組みが採用されていました。

この実践のポイントは、ホワイトボードや模造紙といった「みんなで1枚」の共同作業ではなく、「1人1枚」のデジタルカードを全員が作成し、それを「共有広場」に提出していくスタイルであるということです。これにより、生徒全員が当事者として参加しながら、他者と協働することが可能となり、個の責任と集団の相互作用が自然に共存する学習環境が実現されていました。実際に提出されたカードを集計して表示したところ、タンポポやカラスノエンドウは明るい場所に、ヒメスミレは日陰や湿った場所に集中していたことが一目で分かり、生態的な環境条件との関係を実感として理解することができたといいます。

また、準備の面においてもスタンプを事前に3種類設定するだけで済んだため、紙のワークシートを配布・回収するよりもはるかに手間がかからず、教師側の負担も少なかった点が紹介されました。浅見先生は「デジタル活用=大がかりで複雑」と思われがちだが、適切な道具と目的が噛み合えば、むしろ負担軽減にもつながることを強調されていました。理科という教科が持つ「観察・記録・比較」といった学びの特性と、デジタルツールの特性が見事に融合した実践であったといえます。

こうした工夫によって、「教室内で映像を見ながら花の特徴をまとめる」といった従来型の授業とは一線を画した、体験的で探究的な学びが展開されていることがうかがえました。生徒たちは「自分の目で見て、タブレットで記録し、仲間と答え合わせをしていく」プロセスを通じて、より能動的に学びを進めていたといいます。このように、観察活動とデータの収集・可視化が一体となった授業は、データ活用の基本的な姿勢を自然に身につけることにもつながっており、理科の枠を越えた学びの素地を育む実践として非常に注目に値します。

生徒主体の問いを育てる「ドライビング・クエスチョン」の力

最後に浅見先生は、生徒の主体性を引き出す手法として「Driving Question(探究の原動力となる問い)」の活用についても紹介されました。たとえば、1年生の顕微鏡の授業では、「海ほたるはどんな姿をしているのだろう?」という問いを立てることで、生徒たちの好奇心と学びの必然性を引き出す仕掛けがなされていました。海ほたるの実物を見せ、実際に光る様子を観察させたうえで、ミジンコなど類似の生物を顕微鏡で観察するという構成です。これにより、顕微鏡の使い方を学ぶという一見抽象的で機械的なスキルが、「知りたい!」という感情と結びつき、強く記憶に残る学びとなっていたといいます。

また、3年生の地学単元においては、スクラッチやマイクロビットを組み合わせた観測活動が展開されました。月の見かけの形を観察・記録し、それをAR教材やデジタルスライド上で可視化しながら、月の満ち欠けがなぜ起こるのかを自分たちで導き出していく授業構成は、生徒の思考力や表現力を刺激するものでした。ここでも「月はどうして満ち欠けするのか?」というシンプルかつ深い問いが、学びの出発点となっていました。

生徒が書いた回答は、オクリンク上の提出ボックスに投稿され、他者の意見も閲覧可能な仕組みとなっていたため、「誰かに見られる」ことが緊張感と意欲につながり、内容も形式も洗練されたものが多く見られたとのことです。また、学習前後の回答を並べて比較することで、自分の変容を可視化する「ワンページ・ポートフォリオ」としても機能しており、振り返りや自己評価の充実にも貢献していました。

こうした実践からは、デジタルを「情報処理のツール」としてだけでなく、「思考を深める道具」として活用する浅見先生の教育観が表れています。「どんな問いを立てるか」が学びの質を決めるという信念のもと、デジタルの力を借りて問いの意味を膨らませ、子どもたち自身が「答えを出す過程」に参加する学習をデザインしていく。その積み重ねこそが、生徒たちの市民性を育むデジタル・シティズンシップ教育の真髄だといえるでしょう。