2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ熊本」は第七回の開催となります。

本記事では、第7回リアルゼミから、元・金沢市立小学校教員で関西大学大学院に在籍中の海道朋美先生による授業実践の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

多文化共生社会を見据えたリアルな交流学習の設計

海道朋美先生は、元・金沢市立小学校教員としての実践経験と、現在研究を進めている関西大学大学院での学びを融合させながら、「リアルな交流学習を通じた多元的視点の育成」について発表されました。発表の出発点となったのは、「これからの子どもたちは、生身の他者だけでなく、生成AIや多様な文化的背景をもつ人々とも共に生きる存在である」という強い問題意識でした。そのため、これまで自身が実践してきた交流学習を振り返りながら、今後の教育において子どもたちにどのような力を育てていくべきかという問いを、参加者と共に深める時間となりました。

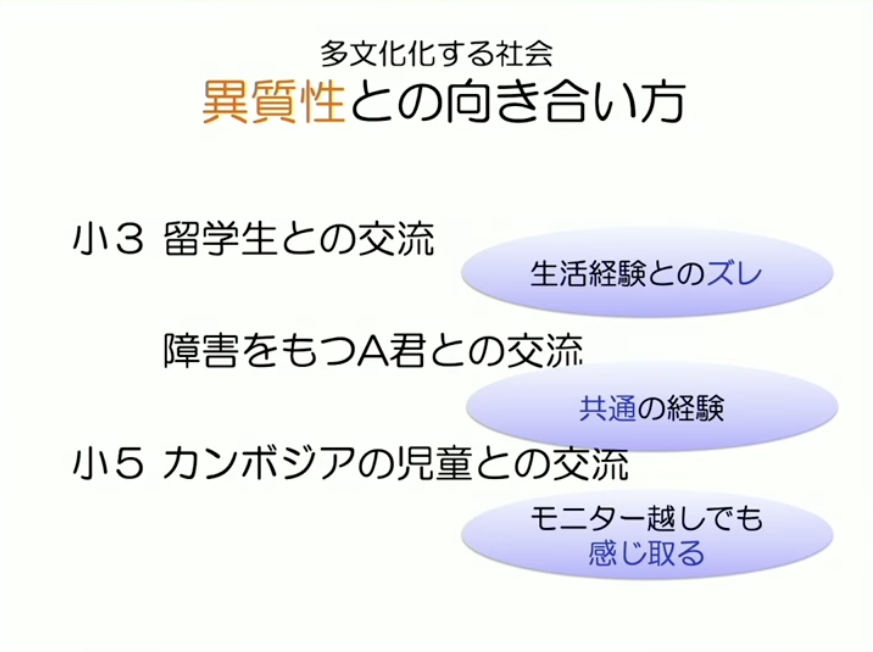

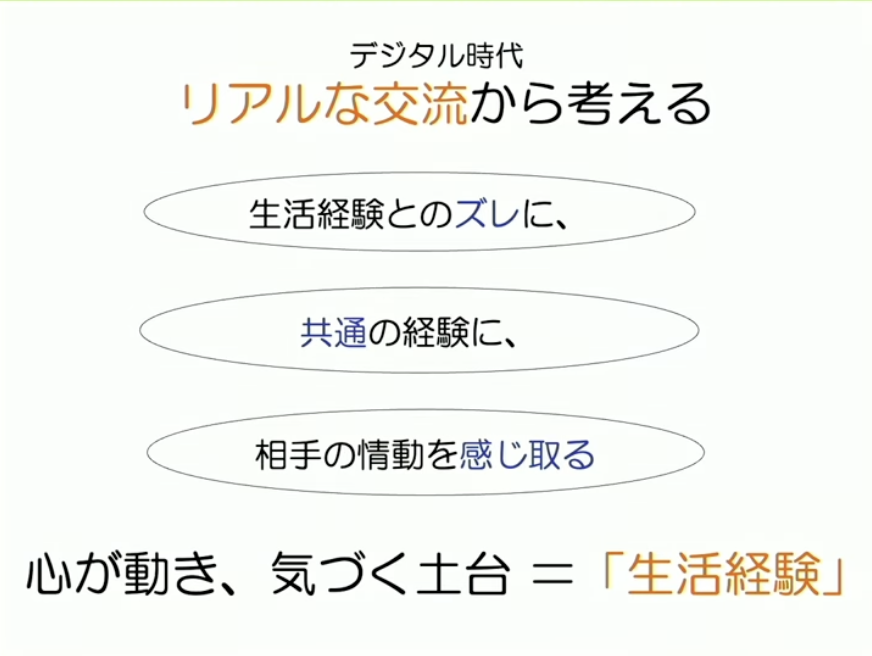

紹介された交流実践は大きく三つに分かれます。第一に、外国人留学生との交流。これは小学校3年生の社会科「町探検」ユニットで実施され、子どもたちは自分たちが住む町の魅力を伝えながら、異文化をもつ相手から町への感想を受け取り、当たり前と考えていた価値観を相対化する経験を積みました。第二に、障害をもつ児童(A君)とのオンライン交流では、共通体験からくる「似ている」と感じる感覚が相互理解の出発点になっていたことが紹介されました。第三に、カンボジアの小学生との国際交流では、画面越しであっても子どもたちは相手の表情や反応を読み取り、「対話が成立する」ことを実感できたといいます。いずれの実践においても、「共感」「驚き」「気づき」といった感情を伴った出会いが、学びの核心となっている点が強調されました。

これらの交流活動の中で子どもたちが体験したのは、単なる「異文化理解」ではなく、自分たちの考え方が揺さぶられ、新しい視点を持ち得るという「多元的な視点の獲得」でした。とりわけ、外国人留学生との交流では「星がよく見える」という一言に対し、「それは当たり前だと思っていたけど、実は特別なんだ」と気づいた子どもたちの反応が印象的だったといいます。このように、児童の生活世界と他者の視点が交差することで、思考が内省的かつ創造的に広がっていく様子が丁寧に紹介されました。

フラットな関係性から生まれる「理解」と「共創」

海道先生の実践の特色の一つは、子どもたちが出会う「他者」を一方的に教わる対象ではなく、「対話し、共に考える存在」として位置づけている点にあります。これは、特に障害を持つA君との交流において顕著でした。交流はZoomを通じて行われましたが、そこでのやり取りは、「一方的に話を聞く」のではなく、「分からないことを率直に質問し、それに応じてA君の母親が応答する」という自然な対話を基盤として構築されていました。

特筆すべきは、子どもたちがA君の生活に関する質問を次々に投げかける姿勢です。「学校には友達がいるの?」「歯みがきはどうしているの?」「お兄ちゃんは普通の高校生?」といった、日常に根差した問いかけは、子どもたちが「障害者」を抽象的な存在ではなく、「同じ生活をする仲間」として捉え始めた証でもありました。ときに過激な質問や率直すぎる言葉も出ましたが、それを咎めるのではなく、「その発言の背景にはどんな気持ちがあるのか」を引き出すことが意図されていたのです。

海道先生は、こうした交流を通して、教員や周囲の大人が「子どもが相手とフラットに出会うこと」をどれだけ支えられるかが鍵だと語られました。大人の先入観や過保護な介入が、子どもたちの問いや関心を遮ってしまうこともあるからです。その一方で、子どもたちは、相手の状況を自分ごととして引き受けながら、「どうすればその人ともっと関われるのか」を主体的に考える力を持っているとも述べられました。これはまさに、デジタル・シティズンシップにおける「他者との関係性の中で自分を位置づけ、行動する力」に通じる視点であり、教室の中でこそ育まれるべき重要な資質といえます。

リアルな交流を通して「これからの市民」を育てる

発表の最後に海道先生は、これらの交流活動が単なる授業単元を越えて、「未来の市民性」を育てるための基盤になるという点を強調されました。たとえば、カンボジアとの国際交流では、子どもたちは「話が通じない」「通じ合えないかもしれない」と感じながらも、相手の反応を観察し、自ら話題を変えたり、身振り手振りで伝えようとしたりと、能動的に関係性を築こうとしていたといいます。その過程で子どもたちは、「コミュニケーションは言葉だけではない」「伝えるには工夫がいる」という大切な学びを自然に体得していったのです。

また、子どもたちは「うまくいかなかったこと」からも多くを学び、失敗を「もう一度やってみたい」という意欲につなげていました。ここに、海道先生がいう「リアルな出会いの力」があります。自分とは異なる背景や能力を持つ他者と向き合うことで、子どもたちは「違い」を恐れるのではなく、「違いの中にこそ学びがある」と感じられるようになるのです。これは、将来的にAIや多文化環境との共生が前提となる社会において、極めて重要な学びといえるでしょう。

最後に先生は、「デジタルや生成AIとの関係を考える前に、まず人間どうしがどう出会い、どう対話し、どう学び合うのかを丁寧に積み重ねることが大切」と語られました。リアルな交流を通じて他者とつながる力を育てることが、やがてはAIとの共生やデジタル空間での市民性にもつながっていくという提言は、非常に本質的で、デジタル・シティズンシップ教育を考える上でも大きな道標となるものでした。